俢俷俴俛倄亅俶俼亅倀俶俬俿丂俽俷俶倄丂俶俼亅俁俁俆

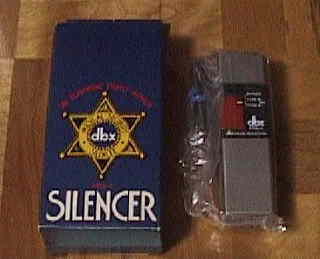

丂僪儖價乕俛僞僀僾俶俼偺儐僯僢僩丅偐側傝屆偔丄侾俋俈侽擭戙屻敿偺惢昳偲巚傢傟傞丅摉帪偺傕偺偲偟偰偼傔偢傜偟偔丄俁僿僢僪懳墳丅僪儖價乕偺嶨壒掅尭岠壥偼崅堟偱侾侽倓俛丅

丂僲僀僘儕僟僋僔儑儞偲偼丄僥乕僾儗僐乕僟乕偺嵞惗帪偵乽僔儍乕乿偲暦偙偊傞僸僗僲僀僘傪掅尭偡傞憰抲偱偁傞丅榐壒偲嵞惗偺椉曽偵搉傝怣崋張棟傪偡傞偙偲偵傛傝丄乭榐壒婡偱敪惗偡傞嶨壒乭傪掅尭偡傞丅尦偺壒偵偁傞嶨壒傑偱偼掅尭偱偒側偄丅

丂侾俋俈侽擭屻敿乣俉侽擭戙慜敿偵偐偗偰丄奺幮條乆側曽幃傪奐敪丄敪昞偟偨偑丄寢嬊僪儖價乕曽幃偵傑偲傑偭偰偄偭偨丅偙偺奐敪嫞憟偼摉帪乽俙俛俠俢亅俶俼愴憟乿側偳偲屇偽傟偰偄偨丅偪側傒偵俙偼倎倓倰倕倱乮搶幣乯偲俙俶俼俽乮擔杮價僋僞乕乯丄俛偼俢俷俴俛倄亅俛乮僪儖價乕乯丄俠偼俢俷俴俛倄亅俠乮僪儖價乕乯丄俢偼倓倐倃乮倓倐倃乯偲倱倳倫倕倰俢乮俽俙俶倄俷乯丅懠偵俫倝亅俠倧倣丄俫倝亅俠倧倣嘦乮偲傕偵僥儗僼儞働儞乯偲偄偆偺傕偁傝丄慜幰偼俙俬倂俙偑丄屻幰偼俶倎倠倎倣倝們倛倝偑儐僯僢僩傪斕攧偟偰偄偨丅俽俷俶倄傕乽俽俬俴俤俶俠俤亅俶俼乿偲偄偆俶俼傪敪昞偼偟偨偑敪攧偼偟側偐偭偨丅尗柧偱偁偭偨丅偙偺媄弍偑兝曽幃倁俿俼偺壒惡晹偺兝僲僀僘儕僟僋僔儑儞偵巊傢傟偨偲偄偆榖傕暦偔偑丄掕偐偱偼側偄丅

丂僪儖價乕僲僀僘儕僟僋僔儑儞偼丄僪儖價乕尋媶強偵傛傝嵟弶偵僾儘梡偺俙僞僀僾偑奐敪偝傟丄偦偺屻偦傟傪娙棯壔偟偨僇僙僢僩梡偺俛僞僀僾偑敪昞偝傟偨丅嶨壒掅尭岠壥偼拞崅堟偺傒偱嵟戝侾0dB丅偝傜偵丄B僞僀僾夞楬傪俀偮巊梡偟丄掅堟乣崅堟傑偱嵟戝俀侽倓B偺嶨壒掅尭岠壥傪帩偮C僞僀僾偑奐敪偝傟偨丅

丂俙俶俼俽偼俢俷俴俛倄亅俛偲摨偠惷摿惈傪帩偮僲僀僘儕僟僋僔儑儞偲偟偰奐敪偝傟丄屳姺惈偁傝偲擣傔傜傟偰偄傞偑丄摦摿惈偼偐側傝堎側傞偨傔姰慡屳姺偱偼側偄丅俽倳倫倕倰俙俶俼俽偼丄掅儗儀儖偺摿惈偼偦偺傑傑偱崅儗儀儖偺怣崋傪埑弅偟丄崅堟摿惈傪夵慞偟傛偆偲偟偨傕偺丅

俢俷俴俛倄亅俶俼亅倀俶俬俿丂俽俷俶倄丂俶俼亅俁俁俆

丂僪儖價乕俛僞僀僾俶俼偺儐僯僢僩丅偐側傝屆偔丄侾俋俈侽擭戙屻敿偺惢昳偲巚傢傟傞丅摉帪偺傕偺偲偟偰偼傔偢傜偟偔丄俁僿僢僪懳墳丅僪儖價乕偺嶨壒掅尭岠壥偼崅堟偱侾侽倓俛丅

俙俶俼俽/俽倳倫倕倰俙俶俼俽/DOLBY-俛/俠丂倀俶俬俿丂倁倝們倲倧倰丂俶俼亅俆侽

丂俙俶俼俽丄俽倳倫倕倰俙俶俼俽丄俢俷俴俛倄亅俛/俠偺係庬椶偺俶俼傪搵嵹偟偨儐僯僢僩丅偲偼偄偭偰傕丄俙俶俼俽偲俢俷俴俛倄亅俛偼摨偠僗僀僢僠億僕僔儑儞偱丄幚嵺偼俢俷俴俛倄亅俛偺夞楬偑巊梡偝傟偰偄傞傛偆偩丅俀僿僢僪梡丅

俢俷俴俛倄亅俠丂倀俶俬俿丂俽俷俶倄丂俶俼亅俆侽侽

丂俢俷俴俛倄亅俠偺傒偺儐僯僢僩偱俀僿僢僪梡丅

丂俙俢俼俤俽偼丄侾丏俆師偺埑怢偲壜曄僄儞僼傽僔僗傪慻傒崌傢偣偰僽儕乕僕儞僌傪梷偊偮偮丄戝偒側嶨壒掅尭岠壥傪摼傛偆偲偟偰奐敪偝傟偨丅嶨壒掅尭岠壥偼掅堟偱俀侽倓俛丄崅堟偱俁侽倓俛埲忋丅僟僀僫儈僢僋儗儞僕偼侾侽俁倓B乮敪攧摉帪偺僇僙僢僩偱丅嵶偐偄側偀乯丅柤慜偺桼棃偼俙倳倲倧倣倎倲倝們 Dynamic Range Expansion System偺摢暥帤傪偲偭偨傕偺丅

俙俢俼俤俽亅倀俶俬俿丂俙倳倰倕倶丂俙俢亅俆

丂奐敪儊乕僇乕搶幣偺嵟弶偺ADRES儐僯僢僩丅斈梡偺恓幃儊乕僞乕傗晹昳傪巊偄丄IC傕庡梫晹暘偟偐廤愊偝傟偰偍傜偢丄晹昳揰悢偑懡偄丅鉃懱傕戝偒偔丄偄偐偵傕弶戙傜偟偄丅

俙俢俼俤俽亅倀俶俬俿丂俙倳倰倕倶丂俙俢亅俁/俙俢亅俁俽

丂俀戙栚偺俙俢俼俤俽儐僯僢僩丅摨帪婜敪攧偺億乕僞僽儖僞僀僾偺俙俢亅侾俆偵俙俠揹尮夞楬傪晅偗偨傛偆側夞楬峔惉偱丄侾俀倁揹尮偱傕巊偆偙偲偑偱偒偨丅僔儖僶乕偼宆斣偵俽偑偮偔丅

俙俢俼俤俽亅倀俶俬俿丂俙倳倰倕倶丂俙俢亅係倣倠嘦

丂俁僿僢僪梡偵俙俢俼俤俽夞楬傪係夞楬搵嵹偟偨摨帪儌僯僞乕壜擻側儐僯僢僩丅俙俢俼俤俽榐壒偝傟偨儗僐乕僪傕嵞惗壜擻丅偦偺挷惍梡僜僲僔乕僩乮巰岅偐丠乯偑晅偄偰偄偨丅僨僢僉偑俁戜偮側偘丄僨僢僉偺僙儗僋僞乕揑側巊偄曽傕偱偒偨丅偙偺傛偆側愝寁偼懠偺俶俼儐僯僢僩偱偼尒傜傟側偄丅

丂僯乕僪儖幃偺儗儀儖儊乕僞乕偑偐偭偙傛偐偭偨偑丄徠柧梡偺儔儞僾偑傛偔愗傟偰帺暘偱岎姺偟偰偄偨丅偪側傒偵丄弶戙俙俢亅係偲偺堘偄偼丄婡擻忋偼俙俢俼俤俽儗僐乕僪偺嵞惗偺壜斲偺傒丅奜娤偼儊乕僞乕偺栚惙偑嬋慄乮係乯偐捈慄乮倣倠嘦乯偱偁傞偙偲偲丄倎倓倰倕倱儗僐乕僪億僕僔儑儞偺桳柍側偳偱偁傞丅

丂偙偺俷俤俵惢昳偑俷俶俲倄俷偐傜敪攧偝傟偰偍傝丄僇僞儘僌偱尒偨偙偲偑偁傞偑丄僨僓僀儞偼俷俶俲倄俷偺曽偑偐偭偙傛偐偭偨丅搶幣偺俙俢俼俤俽儐僯僢僩偼懠偵丄俀僿僢僪梡偺俙俢亅俆丄俙俢亅俁丆俙俢亅侾俆丄俙俢亅俀丄俙俢亅俀倣倠嘦偑敪攧偝傟偰偄偨丅

傾僪儗僗儗儀儖挷惍梡僜僲僔乕僩

俙俢俼俤俽亅倀俶俬俿丂俙俲俙俬丂俙倃亅侾侽

丂俙俲俙俬偑敪攧偟偰偄偨俙俢俼俤俽儐僯僢僩丅撪晹偼搶幣偺俙俢亅俀偲傎偲傫偳摨偠偱丄俷俤俵偲偄偆偙偲偑傢偐傞丅搶幣埲奜偱俙俢俼俤俽傪嵦梡偟偨儊乕僇乕偼懠偵俷俶俲倄俷丄僯僢僐乕偑偁偭偨丅

俙俢俼俤俽丂倀俶俬俿丂俷俶俲倄俷丂俶俼亅俆

丂俙倳倰倕倶偺俙俢亅係嘦俵倠俬俬偵攝怓埲奜偼偦偭偔傝側偺偱丄偦偺俷俤俵偲巚傢傟傞丅儊乕僞乕偺栚惙斅偑崟偄偺偑偐偭偙偄偄丅(夋憸採嫙丂kantama丂條乯

丂慡懷堟偱俀師偺埑怢傪偡傞丅杮棃偼僟僀僫儈僢僋儗儞僕偑峀偄僾儘梡僥儗僐梡偵奐敪偝傟偨偨傔丄偦傟傪僇僙僢僩偵巊偆偲僽儕乕僕儞僌偑栚棫偮丅偦偺偨傔僇僙僢僩梡偱偼僄儞僼傽僔僗摿惈傪曄偊偰偍傝丄偦傟偑type-俬俬丅杮棃偺傕偺偼type-俬偲偝傟偨丅惓幃側彜昳柤偼乽僨僔儕僯傾乿偲偄偄丄乽僨僔儀儖扨埵偱儕僯傾偵埑怢乿偡傞偙偲偐傜偮偗偨傜偟偄丅

倓倐倶亅倀俶俬俿丂倓倐倶丂俀俀係俽

丂倓倐倶亅倲倷倫倕嘦乮僇僙僢僩僨僢僉梡乯俶俼儐僯僢僩丅俁僿僢僪僨僢僉懳墳丅僉儍儕僽儗乕僔儑儞偑晄梫側偨傔儗儀儖儊乕僞乕偼僨僢僉偺傕偺傪巊偆偺偑慜採偱丄杮懱偵儊乕僞乕偼側偄丅倓倐倶俢倝倱們僗僀僢僠偑偁傝丄倓倐倶僄儞僐乕僪偝傟偨儗僐乕僪偑嵞惗偱偒偨丅嶨壒掅尭岠壥偼慡堟偱俁侽倓俛埲忋丅僽儔僢僋僞僀僾傕偁傝丅

俹俷俼俿俙俛俴俤丂倓倐倶-俙俢俙俹俿俤俼丂倓倐倶丂俹俹俙亅侾

丂僿僢僪儂儞僗僥儗僆梡偺嵞惗愱梡倓倐倶傾僟僾僞丅擔杮偱偼乽僨儕儞僕儍乕乿偲偄偆彜昳柤偱攧傜傟偰偄偨偼偢偱偁傞偑丄偙傟偼乽俽俬俬俤俶俽俤俼乿偲偁傞丅愢柧偑慡偰塸岅側偺偱丄傾儊儕僇偱斕攧偝傟偰偄偨傕偺偐丠愗傝懼偊僗僀僢僠偵typeII丄typeB偲婰偝傟偰偄傞丅typeII偼dbx-typeII偺偙偲偱typeB偼僪儖價乕俛偺偙偲偱偁傠偆丅偟偐偟偳偙偵傕僪儖價乕儅乕僋偑側偔丄愢柧偵傕"normal

noise reduction"偲偟偐側偄偺偱丄姰慡屳姺偱偼側偄偺偱偁傠偆丅

倓倐倶丂CAR丂俙俢俙俹俿俤俼丂俠俙亅侾

丂僇乕僗僥儗僆梡偺倓倐倶傾僟僾僞乕丅億乕僞僽儖傾僟僾僞乕摨條typeII偲typeB偺愗傝懼偊僗僀僢僠偑偁傞丅側偤偐僩乕儞僐儞僩儘乕儖傕偮偄偰偄傞丅忋柺偵偼塸岅偱dbx偺夝愢偲愙懕偺偟偐偨偑彂偄偰偁傞丅

丂嶰梞揹婡偺奐敪偟偨俶俼偱丄懷堟傪俀暘妱偟偦傟偧傟偱俀師偺埑怢摦嶌傪偡傞傕偺丅懷堟暘妱偵傛傝僽儕乕僕儞僌傪栚棫偨側偔偟偰偄傞丅嶨壒掅尭岠壥偼慡堟偱俁侽乣俁俆倓俛丅僟僀僫儈僢僋儗儞僕侾侾侽倓俛丅

俽倳倫倕倰-俢亅倀俶俬俿丂俷俿俿俷丂俶俼俙亅俁俁侽侽乛NRA亅俆俆侽侽

丂俀僿僢僪梡偺NRA-3300乮忋乯丅俁僿僢僪僨僢僉懳墳偺NRA-5500乮壓乯丅俷俿俿俷偼嶰梞偺僆乕僨傿僆僽儔儞僪偩偭偨丅帒椏惪媮偟偨傜丄僒乕價僗儅儞梡偺媄弍嫵杮側傞傕偺偑憲傜傟偰偒偨丅3300偼儅僀僋擖椡偑偁傝丄5500傛傝墶暆偑嫹偄丅

俫倝倗倛-俠倧倣乛俫倝倗倛-俠倧倣嘦

丂僴僀僐儉偼惣僪僀僣偺僥儗僼儞働儞偺奐敪偟偨僗僞僕僆梡俶丏俼丏偱偁傞僥儗僐儉俠係傪柉惗梡偵偟偨傕偺丅怣崋儗儀儖偺庡梫椞堟偱俀師偺埑怢傪偟丄偦傟埲壓偺儗儀儖偱偼堦掕検偺埑怢偲側傞丅俬俬偼僴僀僐儉傪俆倠俫倸晅嬤偱懷堟暘妱偟偨傕偺丅S/N傪俀侽乣俁侽倓B夵慞丄僟僀僫儈僢僋儗儞僕侾侽侽倓B丅

俫倝倗倛-俠倧倣丂倀俶俬俿丂俼俷俿俤俴丂俼俶亅侾侽侽侽

丂僴僀僐儉偺儓乕儘僢僷岦偗俀僿僢僪儐僯僢僩丅俼俷俿俤俴偼擔杮偺儊乕僇乕偩偑丄奀奜岦偗惢昳偑拞怱丅

俫倝倗倛-俠倧倣丂倀俶俬俿丂俙俬倂俙丂俫俼亅俈

丂僴僀僐儉偺俀僿僢僪梡儐僯僢僩丅幨恀偱偼傢偐傜側偄偑暆俁侽侽mm掱搙偱偁傞丅乮偙傟偼強桳偟偰偄傑偣傫乯

俫倝倗倛-俠倧倣俬俬丂俶倎倠倎倣倝們倛倝丂宆斣側偟

丂僥儗僼儞働儞偲僫僇儈僠偺嫟摨奐敪丅惈擻偼High-Com偲傎傏摨摍丅慜婜宆偲屻婜宆偑偁傝丄屻婜宆偼High-ComII僨傿僗僋億僕僔儑儞偑偁傞丅偟偐偟丄偦偺傛偆側僨傿僗僋偑敪攧偝傟偨偙偲偼暦偄偨偙偲偑側偄丅幨恀偼慜婜宆偱俀僿僢僪梡丅